DXが壊れない仕組みをいかに作るか|テスト自動化がDXの鍵となる理由を解説

多くの企業がDXに取り組む中で、PoC止まりや現場の混乱により、継続的な変革の実現に至らないケースが増えています。その原因の多くは、レガシーシステムや属人化、品質保証の課題にあります。

本記事では、「DXが壊れない仕組み」がなぜ必要なのかを解説し、実例を交えながら持続可能なDXの進め方を紹介します。

DX推進を阻む3つの共通課題

だからこそ、“運用に耐える設計”と“継続的な改善サイクル”が必要。

DXに取り組む中で、クラウドサービスの導入やPoCの実施に留まり、本格的な業務変革や全社展開に至らない企業は少なくありません。

その背景には、技術的負債としてのレガシーシステムの複雑化、特定の担当者に依存する属人化された運用体制、ROI(投資利益率)がすぐに可視化できないことによる経営判断の遅れといった、構造的な課題が横たわっています。

ここでは、これらの共通課題を3つに整理し、なぜDXが継続できずに止まってしまうのか、その本質を明らかにします。

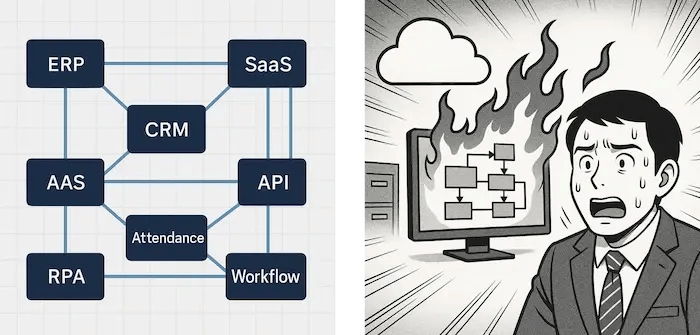

レガシーシステムが複雑化している

DXを進めようとしても、多くの現場では複雑なレガシーシステムが足かせになっています。長年の運用で個別のカスタマイズが積み重なり、仕様が明文化されないまま担当者も交代していくことで、システム全体がブラックボックス化するのです。

その結果、新たなツールとの連携や刷新が困難となり、変化に追従できない状況が生まれています。加えて、設計思想が古いままクラウド移行だけが進行し、表面的なモダナイゼーションにとどまっているケースも少なくありません。構造を見直さない限り、DXは根づかずに頓挫してしまうでしょう。

テスト運用が属人化される

多くの企業で、テスト運用が特定の担当者に依存しており、属人化が深刻な課題となっています。

テストの仕様や手順がドキュメント化されず、現場の暗黙知として処理されているケースが多いため、担当者の退職や異動により品質管理体制が一気に崩れるリスクを抱えています。

また、新たなメンバーへの引き継ぎの難しさは、プロジェクトのスピードを大幅に低下させる要因です。

こうした状況では、継続的な開発やリリースが難しく、DXを支える柔軟な運用体制の構築ができません。再現性と保守性を高める仕組みづくりが急務となっています。

DX投資がPoCで止まる

DX施策がPoC(概念実証)の段階で止まり、本格導入に至らないケースが後を絶ちません。その背景には、ROIが短期で見えにくいことや、明確な評価指標が不足していることがあります。

また、経営層の判断が慎重になりがちで、決裁プロセスが長期化することで、タイミングを逸し、プロジェクトが自然消滅してしまう事例も少なくありません。結果として、現場のモチベーションも低下し、DXが定着しないのです。継続性を重視した導入設計と、成果の可視化が鍵となるでしょう。

DXが“止まらない”仕組みをつくるために

DXは一度で完了するものではなく、変化し続けるビジネス環境に対応しながら、継続的に実行し続けなければなりません。そのためには、改善を前提とした柔軟な仕組みづくりと、現場が主体的に運用できる体制の構築が不可欠です。

ここでは、DXを実現し続ける鍵となる具体的なアプローチを紹介します。

継続的な改善のための基盤設計を構築する

DXを持続可能な取り組みにするためには、単発の改善で終わらせるのではなく、継続的な改善が行われる仕組みを構築することが重要です。特に、Continuous Delivery(継続的デリバリー)の考え方に基づき、開発から運用、改善までのサイクルを迅速に回す基盤が求められます。

その中核をなすのがフィードバックループの設計です。テスト結果やユーザーの声をスピーディーに反映する体制を整備することで、組織全体の柔軟性と適応力を高め、次の成長を継続的に生み出す力となります。

開発スピードと品質を両立する

DX時代においては、いかに早くユーザーに価値を届けられるか、すなわち「Time to Value」の最大化が重要となります。その実現には、スピードと品質の両立が欠かせません。

特にテストの工程では、再現性と保守性の高い自動化が求められます。手動テストでは毎回の検証に時間がかかるうえ、人的なミスが起きやすいのです。

Autifyのようなツールを活用することで、現場の開発スピードを落とすことなく、継続的な品質確保を実現できます。これにより、頻繁なリリースにも柔軟に対応可能となり、開発の持続性を高めやすくなります。

なぜ「テスト自動化」はDXの起点となるのか

DXを推進する際、新たなシステムの導入やUIの刷新に注目が集まりがちですが、実は見過ごされやすい「テスト工程」こそがDX継続の鍵を握ります。

手動でのテスト運用は属人化や非効率の温床となり、変化への対応力を阻害します。特にアジャイル開発や継続的デリバリーを実現する上で、テストの自動化は必要不可欠な土台といえるでしょう。

再現性の高い品質保証体制の整備により開発速度と品質の両立が可能となり、DXを加速・維持する仕組みを構築できます。

手動テストのままではDXのスピードが停滞する

DXを進める企業にとって、サービス提供のスピードは重要な要素です。しかし、現場では依然として手動テストに頼るケースが多く、リリースのたびに膨大な確認作業が発生しています。

多環境対応や頻繁なアップデートが前提となる中、人的リソースに依存したテストでは、迅速な開発サイクルを維持することが困難です。結果として、DXがテスト工程で停滞し、スケールできない原因となります。

DXを加速させるにはボトルネックであるテスト工程から着手し、自動化を通じた継続的な改善サイクルの構築が必要です。

ウォーターフォールとアジャイルのねじれ構造を解消する鍵となる

多くの企業では、開発チームがアジャイルを志向する一方で、品質保証部門は依然としてウォーターフォール型のプロセスを踏襲しているケースが少なくありません。この「ねじれ構造」が開発全体のスピードと柔軟性を阻害し、DXの加速を妨げる要因となっています。

こうしたギャップを埋める鍵がテスト自動化の導入です。テスト工程を効率化・標準化し、開発からリリースまでを一体化することで、部門を越えた俊敏な対応が可能になります。

結果として、継続的な開発と改善が支えられ、DXの実行力を高める基盤が整います。

品質保証の変革がDXの持続的な実行力に直結する

DXを継続的に実現するためには、単発の成功にとどまらず、安定した運用と継続的な改善が不可欠です。その中心となるのが品質保証の仕組みです。

明確な品質基準を設け、属人性の排除とテスト自動化によって壊れないシステムを構築することが第一歩となります。さらに、テスト結果からのフィードバックを迅速に開発へ反映するループを整備することで、リリースサイクルを短縮しながら品質を維持できます。

品質保証の仕組みを見直すことで、DXは一時的な取り組みではなく、長く価値を生み出し続ける仕組みに変えていくことができるのです。

Autifyによるテスト自動化でDX推進を加速

DXの推進においては、スピードと品質を両立させる開発体制が求められます。ここでは、ノーコードでのテスト自動化を実現するAutifyを活用し、Time to Valueの短縮と継続的な改善を支える仕組みについて解説します。

Autifyのサービスポートフォリオ

Autifyは、“壊れないDX”を実現するために、複数の製品とサービスを展開しています。

生成AIを活用した「Autify Genesis」では、仕様書からテストケースを生成・改善し、品質向上のループを実現します。「Autify NoCode」はノーコードで直感的にテスト作成が可能なクラウドプラットフォームです。

さらに、専門チームによる伴走支援を行う「Autify Pro Service」や、デスクトップアプリの自動化に対応する新たな機能も加わりました。

これらの取り組みにより、Autifyは変化の激しい現場に柔軟に対応し、持続的な改善と高速な開発体制の構築を支えています。

【実例】DX導入企業が抱えていた課題と解決方法

DXを実行に移す中で、多くの企業がテスト工程における課題に直面しています。頻繁なアップデート対応や外注コストの増大、属人化による品質のばらつきなどは、DXの足かせとなる典型例です。

ここでは、実際にAutifyを導入した企業がどのような課題を抱え、どのように解決へと至ったのかを3つの代表的なケースに分けて解説します。現場での取り組みを通じて得られた知見から、DXを止まらせないためのヒントを探りましょう。

【課題1】頻繁なアップデート対応が必要

多くの企業が利用するクラウドサービスでは、年に数回の定期アップデートが実施されます。そのたびに既存機能への影響を検証するリグレッションテストが必要となり、担当部門の負荷は高まります。

みずほリース株式会社様も同様に、Salesforceの年3回のバージョンアップ対応で業務リソースが圧迫されていましたが、Autifyの導入により手動テストの8割以上を自動化できました。

また、メンテナンス性も向上し、夜間・休日対応から解放され、業務の生産性が大きく改善しました。

【課題2】外注コストの増大

ホームセンターを運営する株式会社カインズ様では、ワークフロー系システムのアップデートに伴い、膨大なUIテストやリグレッションテスト、マルチブラウザ対応を外部ベンダーに委託していました。

テストケースの選定から構築、運用までを一括で依頼していたため、改修が進むほどコストが増大していく状況に直面していたのです。

そこで、Autifyを導入し、非技術者でも直感的に操作できるUIや高いメンテナンス性を評価し、テスト自動化の内製化を進めました。その結果、約6カ月で完全内製化を達成し、テスト運用にかかるコストを従来の4分の1に削減できました。

【課題3】属人性・品質のバラつき

ServiceNow様では、ワークフロー系システムの改修やアップデート時、テスト実施者の判断やスキルにより、品質のばらつきが発生していました。

テスト業務が属人化していると、担当者ごとのスキルや判断に依存し、テスト品質にばらつきが生じやすくなります。特に、判断基準が明文化されていない場合は、仕様変更への対応も個人に委ねられがちでミスや抜け漏れのリスクが高まります。

このような状況を改善するためにAutifyを導入し、マルチブラウザ対応を含むリグレッションテストの自動化を実現し、標準化されたテストプロセスが構築されました。その結果、属人性を排除し、テスト効率と品質を両立できる体制が整いました。

まとめ

DXを成功に導く鍵は、変化に耐えうる“壊れない仕組み”の構築にあります。

特にテスト領域の自動化は、属人化や非効率といった課題を解消し、開発スピードと品質を両立させる基盤となります。

また、支援ツールを活用することで、継続的な改善サイクルを実現し、Time to Valueの最大化に貢献できます。デジタル変革を単発で終わらせず、企業の成長を持続的に支える取り組みを実現しましょう。